NADIE DESAPARECE / 306

Mientras en este mundo cada uno siga siendo cada quién, dos hechos son lo único definitivo: se nace y se muere. De ahí que no haya peor desasosiego que el causado por los “desaparecidos”. Dicha figura idiomática moderna hereda la perversión del Holocausto perpetrado por los nazis, y de los holocaustos masivos que le han seguido, pero la desaparición de personas suele ser individual, dirigida. Después de 1970, en América Latina el monstruo de la “desaparición” (con el adjetivo legal de “forzada”) se disparó durante las dictaduras del Cono Sur, apenas precedidas por la “guerra sucia” del gobierno de Luis Echeverría en México. El poder se arrogaba el privilegio de “desaparecer” a sus oponentes o aquellos que amenazaban alguna zona de su megalomanía. La prolongada marcha de Rosario Ibarra de Piedra buscando a su hijo Jesús con el escapulario de su rostro en el pecho se forjó en el Comité Eureka, como las heroicas Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en una exigencia de verdad: la confirmación de si el hijo vivía, o no. En todos los casos, que podían ser cientos, o miles, el “desaparecedor” era el Estado. Y un padre, una madre, una familia siempre buscaron, esperaron, exigieron la “aparición” del hijo, la hija, el padre o la madre que faltaban. Estos movimientos han hecho historia.

Los nazis quisieron borrar a sus víctimas (enemigos imaginarios) detrás de números fríos, y lo que lograron fue arrojar al futuro millones de héroes con nombre y apellido. Los generales argentinos, uruguayos, chilenos, pretendieron “desaparecer” a los agitadores, los judíos rojos, los estudiantes, los guerrilleros, los escritores. Tanto las dictaduras como el PRI mexicano aprendieron que un nombre, una persona, deja rastros, se vuelve un vacío por llenar y siempre alguien lo busca.

Los tiempos criminalizados que estamos viviendo retrotraen el fantasma de las desapariciones bajo otros parámetros, con maldad indiscriminada y estadísticamente brutal. Caravanas, brigadas y colectivos de buscadores vinieron a refrendar que nadie desaparece. “Hasta encontrarlos” es la determinación constante. Familiares, parejas y amigos de miles de nombres robados llevan lo que va del siglo XXI caminando baldíos, bosques, desiertos y tiraderos en busca de los suyos. Tienen que aparecer ellos, o la prueba de que murieron. Un calvario por comisarías, morgues, burdeles, campos de cultivo esclavo. La búsqueda continúa más allá de las fronteras.

En México también desaparecen personas de Honduras, El Salvador, Guatemala. Somos un país de extravío para nuestros pueblos y los migrantes de las vecinas naciones hermanas. Tenemos sitios de infamia como San Fernando, Campo Algodonero, Tetelcingo o el gran falso positivo de Cocula. Penetraron nuestro léxico del horror.

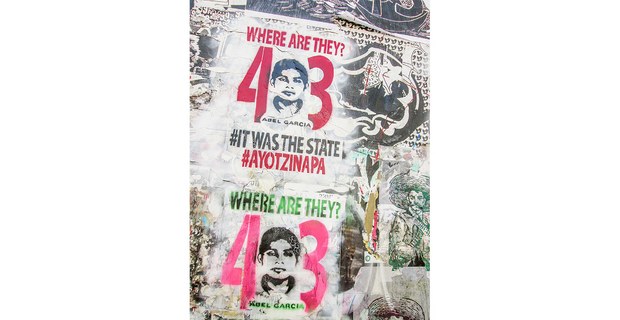

En medio de este panorama de cruel irrealidad, de incurables ausencias, el 26 de septiembre de 2014 ocurrió en Iguala un evento terrible: 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ubicada en Ayotzinapa fueron “desaparecidos” por las manos más oscuras del poder, además de los que fueron asesinados allí mismo. El hecho devino trauma nacional y escándalo internacional. Han transcurrido ocho años completos y la “desaparición” de los jóvenes indígenas y campesinos sigue tan imposible, y por ende inaceptable, como entonces.

El gobierno de Enrique Peña Nieto es culpable del crimen, al menos en parte, y es responsable de una mentira que por más que repitió y pagó no logró imponerse. Su “verdad histórica” es hoy un chiste. La noche de Iguala, y su larga cauda de eventos, montajes y empecinamientos autoritarios sigue viva, y sigue impune.

En Iguala se comprobó a qué grado las estructuras del Estado se encontraban asociadas, infiltradas o controladas por el crimen organizado durante los gobiernos recientes. La obstinación culpable del Estado mexicano se proyecta hasta hoy. El nuevo régimen declara correctamente “crimen de Estado” la operación masacre desarrollada por muchos actores en Iguala y localidades circundantes, mas no se puede hablar aún de luto nacional, ni privado. El punto es que los muchachos no están y entre más se sabe de su destino menos parece saberse.

Los responsables dentro del aparato de gobierno en los diversos niveles de la época (Ejecutivo, altos mandos castrenses y policiacos, tribunales) siguen total o relativamente impunes.

Son las “desapariciones” un mal de nuestro tiempo. Duele en los huesos repetir “Hasta encontrarlos”, pero ese dolor, que sólo la verdad puede curar, mantiene viva la esperanza en los padres y las madres de los 43. Vivas están la rabia, la ternura, la exigencia de verdad y justicia.

Una historia paralela que se incluye en Ojarasca este octubre nos lleva a Honduras. El pueblo garífuna también busca a sus desaparecidos políticos. Hace más de dos años cuatro activistas de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) se encuentran desaparecidos. Alberth Snaider Centeno, Suami Mejía García, Gerardo Trochéz Cálix y Milton Martínez Álvarez defendían los derechos culturales y territoriales de las comunidades garífunas El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados por más de 30 hombres armados y vestidos con el uniforme de la Dirección Policial de Investigación de Honduras.

El 11 de noviembre de ese año, los familiares de los cuatro jóvenes, junto a la Ofraneh, fundaron el Comité de Búsqueda e Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA), instancia basada en el derecho indígena.

En dolor y la indignación también hermanan a los pueblos americanos.