EL AMANECER EN LAS MANOS / 313

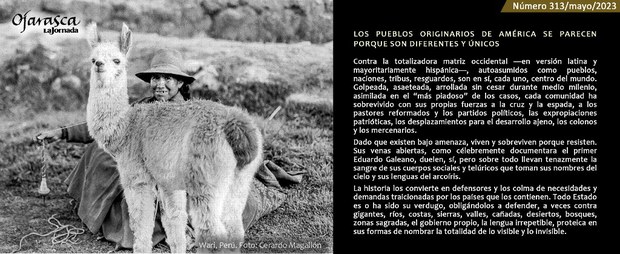

Los pueblos originarios de América se parecen porque son diferentes y únicos.

Contra la totalizadora matriz occidental —en versión latina y mayoritariamente hispánica—, autoasumidos como pueblos, naciones, tribus, resguardos, son en sí, cada uno, centro del mundo. Golpeada, asaeteada, arrollada sin cesar durante medio milenio, asimilada en el “más piadoso” de los casos, cada comunidad ha sobrevivido con sus propias fuerzas a la cruz y la espada, a los pastores reformados y los partidos políticos, las expropiaciones patrióticas, los desplazamientos para el desarrollo ajeno, los colonos y los mercenarios.

Dado que existen bajo amenaza, viven y sobreviven porque resisten. Sus venas abiertas, como célebremente documentara Eduardo Galeano, duelen, sí, pero sobre todo llevan tenazmente la sangre de sus cuerpos sociales y telúricos que toman sus nombres del cielo y sus lenguas del arcoíris.

La historia los convierte en defensores y los colma de necesidades y demandas traicionadas por los países que los contienen. Todo Estado es o ha sido su verdugo, obligándolos a defender, a veces contra gigantes, ríos, costas, sierras, valles, cañadas, desiertos, bosques, zonas sagradas, el gobierno propio, la lengua irrepetible, proteica en sus formas de nombrar la totalidad de lo visible y lo invisible.

Amagados por ejércitos ajenos, latifundistas, mineras, constructoras que los destruyen, pandillas, guerras fraternas, paramilitares, incluso por los decretos y las leyes nacionales, conservan una existencia conmovedora, no pocas veces desesperada, y siempre ejemplar. Cuando son expulsados, surcan los “caminos de lágrimas” del invasor, los sótanos de la miseria, las espinosas fronteras; trabajan sin tierra y no son dueños de sus días ni del suelo que pisan. Mas cada paso que dan confirma eso que los hace indestructibles al paso de los siglos.

En un planeta amenazado por las últimas consecuencias del capitalismo industrial, bélico, financiero y extractivo, los pueblos del continente —desde el desierto de Sonora y la Sierra Tarahumara a la Patagonia y la Araucanía, entre los dos océanos mayores— siguen siendo no sólo venas, también arterias, nervios, ríos profundos y sus nombres son hermosos aun bajo las plagas del hormigón y el concreto, los agroquímicos, los gases tóxicos, el fuego y el plomo.

¿Se les puede idealizar? Fácilmente. Pero no es lo aconsejable. La marginación, la violencia, el desprecio, el hambre, los lastiman y marchitan. Las asechanzas de masacre, esclavitud o diáspora los humillan. Imperfectos y humanos, resulta admirable, casi sobrenatural, que se sigan defendiendo con entereza y dignidad, en la raíz que los conecta consigo mismos.

Con las manos en los surcos del suelo y las redes al agua, comulgan con el mundo como es y lo atesoran para bien heredarlo. Que sigan haciéndolo contra los pronósticos y sin permiso ya no debe ser considerado retardatario ni utópico. La catástrofe climática tarde o temprano alcanzará a los amos. Los pueblos del origen americano, en sus regiones físicas y sus espacios míticos, guardan las claves, sutiles y sencillas, para no morir ni cuando los matan, porque tienen todavía el amanecer en sus manos.