ÉSTA ES LA DANZA DE LAS TRADUCCIONES

A PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN EN TSELTAL Y TSOTSIL DE UN RELATO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Todas las tradiciones literarias escritas nacen, se fortalecen y se definen también por sus traducciones. Los textos bíblicos y las influencias externas marcaron la maduración del inglés, el alemán y el español. Para nosotros, destacan el Cantar de Cantares reescrito por San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, la Biblia de Casiodoro de Reina (1569) revisada por Cipriano de Valera (1602) y el Nuevo Testamento de Francisco de Enzinas (1543). Tampoco son desdeñables las adaptaciones petrarquianas de Garcilaso de la Vega y el Marco Bruto de Francisco de Quevedo.

Desde el siglo XVI el idioma de Castilla se hizo dominante en el continente americano, de Nueva España a Tierra del Fuego, y hoy lo hablan 400 millones de personas en este lado del Atlántico. Para bien y para mal, es la lengua franca de los pueblos originarios, conquistados y colonizados por la Corona Española. Ahora que ya se puede hablar con soltura de literaturas en las lenguas indígenas de Hispanoamérica, es innegable la necesidad de traducirlas al español, o viceversa si el texto inicial es en la lengua nacional de 19 países del continente, añadiendo los más de 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.

Las literaturas emergentes en México y otros países de América con significativa población originaria —como Guatemala, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile— se aferran insistentemente a los relatos de origen y los mitos vivos en la tradición oral, aunque cada día es más frecuente la intención literaria digamos que moderna y hasta experimental. La mayoria de estas lenguas fueron ágrafas durante uno o dos milenios, y apenas en el siglo XX lograron la expresión escrita, en muchos casos también a partir de las traducciones bíblicas de católicos y protestantes a las lenguas de los pueblos a catequizar. En la región se hablan cerca de 500 idiomas indígenas (e incontables dialectos) aunque en muchos casos tienen un reducido número de hablantes y, como se sabe, en general se encuentran en riesgo de desaparecer.

Las lenguas más habladas son quechua, guaraní, náhuatl, mapudungun, wayú, aimara y varias del tronco maya, principalmente quekchí y otras en Guatemala, así como tseltal, tsotsil y maya peninsular en México, donde también son relevantes los troncos zapoteco, mixteco y otomí. Todas éstas, y otras más, hoy poseen expresión escrita, aunque en proceso de consolidación dentro del limitado (para ellas) alfabeto latino, apalancadas en los recursos de la lingüística occidental y las computadoras.

Ahora bien, una cosa es que se puedan “escribir” y otra que sean leídas y legibles para sus hablantes. La empresa de crear su expresión gráfica resulta titánica; no menos lo es construir para ellas una base lectora. En México se han hecho esfuerzos institucionales, no pocas veces torpes o malintencionados, por establecer una educación bilingüe con fines integracionistas que a largo plazo amenazan la preservación de las lenguas propias de los pueblos. Un obstáculo cultural ha sido la desvalorización de la lengua propia, por vergüenza o sobrevivencia, que termina en su negación y su abandono.

DE TRASVASES LITERARIOS

Traducir la literatura “universal” a los idiomas de México ha recibido aportes brillantes. Debería haber más. Notables fueron los esfuerzos de Víctor de la Cruz y Macario Matus para llevar al binizaá o zapoteco del Istmo de Tehuantepec poemas y relatos occidentales. De la mano de Lauro Zavala, Celerina Sánchez trasladó al ñuu’savi páginas selectas de la literatura nacional con fines didácticos (López Velarde, Torri, Reyes, Capobello, Yáñez, Paz, Castellanos, Arreola, Fuentes, Monsiváis, Ibargüengoitia, José Agustín, Elizondo, Villoro, Pitol, Samperio, Pacheco, Hiriart, Monsreal, Jacobs, Poniatowska y más; Ediciones del Ermitaño, Minimalia, 2013). En 2017 se publicó la versión náhuatl de Pedro Páramo por Victoriano de la Cruz Cruz. Para el quechua de Perú fue importante y pionera la aventura literaria y existencial de José María Arguedas, así como para los mapuche resultó trascendente llevar al mapudungun la poesía de Pablo Neruda y Gabriela Mistral.

En Chiapas se dio, a partir de la última década del siglo XX, un extraordinario despertar literario a las lenguas mayas, en particular tseltal y tsotsil. Poesía, teatro y narrativa originales han florecido a partir de entonces. Pero también se abre paso la traducción de textos del español, o de obras traducidas de otras partes. Cabe mancionar la versión tsotsil de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry animada por Xun Betan. Hay otros ejemplos, ciertamente. Cada uno cuenta. Crea, en la lengua a la cual se traduce, un texto literario. Ya forma parte de su acervo escrito, más que los repetitivos y predecibles textos cristianos.

Una aportación alentadora a este acervo es la flamante versión al tseltal y el tsotsil del cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez (Zalipoli, San Cristóbal de Las Casas, 2024), que forma parte del volumen La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. En tseltal se titula Jtul jmamtik bayal mamalix sok lum muk’ xik’, y en tsotsil Jun vinik toj mol xa xchi’uk muk’ tajmek xik’tak. El proyecto, animado por la actriz Ofelia Medina, amplía las posibilidades de acceso al bello relato con la dramatización sonora en las dos lenguas mencionadas. Los traductores son Nicolás Pérez Juárez (tseltal) y Mariano Reynaldo Vázquez López (tsotsil).

Como “una maravilla” lo saluda la agencia literaria Carmen Balcells, representante histórica del narrador colombiano. Con respaldo de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, la edición es gratuita e incluye un código para acceder por internet a los audios de las dramatizaciones ideadas por Ofelia Medina y producidas por Begoña Lecumberri, donde participan actores indígenas e incluso artistas y escritores como Armando Sánchez Gómez, Angelina Suyul y Antun Kojtom Lam.

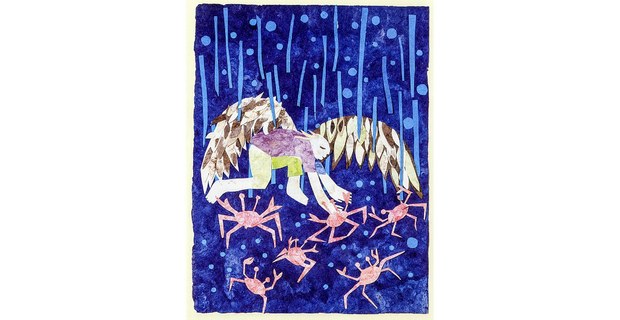

Mención especial merecen las hermosas ilustraciones y collages de Paloma Díaz, que también acompañan el dossier de lenguas en Ojarasca 334.